1983年8月18日,中国敦煌吐鲁番学会在兰州宣告成立,成为中国敦煌学和世界敦煌学发展进程中的一座里程碑。四十年时光飞逝,作为学会成立大会的亲历者和首批会员,当年的一些人与事常浮现于脑际眼前,不断启示我思考如何继续传递敦煌学创新发展接力棒的问题。

学会成立及定名

文化、学术传承的核心是“人”。当年筹建敦煌吐鲁番学会的工作,是由曾任北京大学党委书记、我院校长的教育部副部长周林指导和协调,联络、征询常书鸿、季羡林、唐长孺、段文杰、任继愈等多位学界名家大师具体策划进行的。成立大会前,先由段文杰先生带领的敦煌文物研究所发起,在兰州举办了第一次全国敦煌学术研讨会。会议期间,周林等商议乘势召开敦煌吐鲁番学会的成立大会,取得一致意见。于是,有三百多位代表参加的成立大会,即由中宣部委托教育部协调组织,并得到中央有关部门和甘肃、新疆、西藏三省区党政领导部门的支持;中宣部领导亲临大会致辞祝贺。这在我国民间学术团体的创建史上,也开启了绝无仅有的先例。这里最让我们感动的是,在党和政府的领导、关怀下,一批学术前辈济济一堂,欣然紧握起敦煌吐鲁番学传承的接力棒,排除万难,奋勇前行。

让我感动的除了学术前辈的奋勇当先外,还有他们的睿智和远见卓识,学会名称的确定就是最鲜明的例子。在讨论(其中不乏争论)中,专家们认同应该将敦煌文物研究所(第二年成为敦煌研究院)建成我国敦煌学研究的一个中心,也需要大力推进新疆地区文物保护研究工作,但是考虑到敦煌作为丝绸之路的“咽喉”重镇,敦煌学与丝路学、吐鲁番学、于阗学、藏学的密切关联,可以而且应该融会贯通;又考虑到学会是教育部指导的全国性民间学术组织,应挂靠北京大学,倚重敦煌文物研究所,联结新疆、西藏两区社科联,并借重于武汉大学的吐鲁番文书整理成果,更便于开展国内外的学术文化交流。据此,一致同意定名为“中国敦煌吐鲁番学会”。因此,学会第一届理事会的负责人就包含了敦煌、新疆、西藏及北京大学、武汉大学的学者,选举北京大学季羡林教授为首任会长,推举大家都首肯的、具有组织与协调能力的55岁的宁可教授担任学会的秘书长。

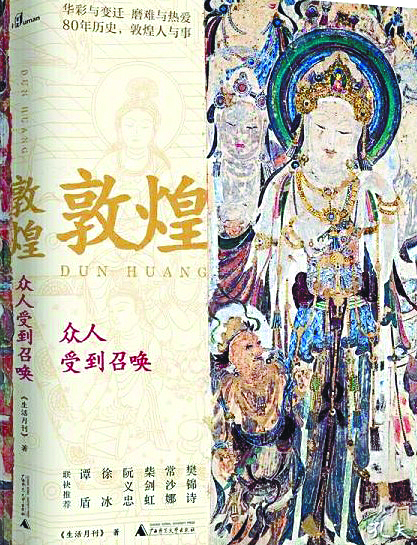

■《敦煌:众人受到召唤》, 广西师范大学出版社2020年版 作者/供图

传承敦煌学的接力棒

我参会时年届不惑,作为第一批会员中的小字辈,前辈们对我们不仅没有丝毫的轻视、忽视,而是关怀、引导有加。其中最典型的例子就是在会议间隙,季羡林先生特意找曾在新疆工作和生活了多年的方广锠博士和我,询问我们是否可以跟他学习梵文,还解释了学习古梵文在敦煌相关文献研究中的重要性。季老也勉励我结合本职工作进行实践,继承中华书局培养学者型编辑的传统,多结交敦煌吐鲁番学界的学者,多关注敦煌学著作的编撰与出版动向。段文杰先生对我提交研讨会的整理研究莫高窟文学写卷的论文也很关注,建议我进一步“打磨”后,要编入这次全国学术会议的论文集发表。当时我知道他也已经身体力行,在研究所领导工作百忙之中,他带头撰写敦煌壁画临摹的论文,又特别鼓励所里年轻学者拓展敦煌文献研究的视野,积极参加研讨,用心撰写文章,参与论文集的编辑出版工作。还有已从人民文学出版社退休多年、时任佛教图书文物馆馆长的周绍良先生,他筹划组织前一年在兰州召开的敦煌文学座谈会上结识的中青年学者编写《敦煌文学作品选》,希望我在中华书局编辑出版,会议期间亦抽空对组稿人选、选题范围、审稿步骤等给予具体指点。会议结束后,安排部分代表乘火车到敦煌莫高窟考察。我和被誉为“敦煌守护神”的常书鸿先生在同一车厢,虽然其时常先生已患失忆之症,可和我一道站在车厢走道窗前,一面目不转睛地观看窗外远处绵延的祁连山脉,一面和我这个“杭州老乡”用家乡话谈天,只要一聊及敦煌,他便兴致勃勃,不断地讲:“我又要回莫高窟去看那些画儿了!”到敦煌后,段文杰先生除了又到洞窟亲自讲解外,还特意安排大家在莫高窟牌坊前合影留念,在镜头中前辈名家与年轻后辈同坐并立,喜悦的面容、专注的神情、朴素整洁的衣衫,一幅不大的黑白照片,成为中国敦煌学史上的珍贵资料。

1983年10月初,参加学会成立大会的常书鸿、傅振伦、唐长孺、季羡林、段文杰、宁可等22位专家,特意联名上书中央领导,汇报学会成立简况,并提出了学会六个方面的工作方向及需求,其中第二条即为:“有计划地培养人才。1990年前,在有关高等学校和研究机构,招收研究生一百名,增加一点人员,逐步改变现有队伍中青年少的不合理结构。”这就表明了要将学术传承的接力棒交给年轻人的意向。其中第六条为:“抓紧普及工作,以多种形式向群众进行爱国主义教育。”这也阐明了普及学术文化的目的和加强群众基础的必要性。10月7日,中央领导就圈阅了此信,并作批示,指示财政部拨款支持学会以顺利开展各项工作。恐怕这对于当时建立的民间学术团体来说,也是绝无仅有的。这份上书最后表示:“敦煌吐鲁番学已成为一门国际性的显学。旧社会,学者‘匹马孤征’,进展甚微,今天党和政府如此重视,大家深为感奋,决心为振兴中华多作贡献。”当年署名的22位专家,至今21位已仙逝。但是他们在敦煌吐鲁番学术史上书写的浓墨重彩,举世长存。可以说,这个敦煌吐鲁番学术发展历程新的一棒,是在党和政府大力扶持下、老一辈专家学者满怀期望地精心设计中,扎扎实实地传递到年轻一代手中的。

敦煌吐鲁番学发展的新篇章

学会成立后,因开展会员联络和学术活动开展、协调等会务工作需要,经季羡林会长、宁可秘书长等提携推举,我曾先后担任学会副秘书长、副会长兼秘书长,在众多会员同仁的扶持下,尽心尽力尽职做相应的服务工作。其中,吸收新会员,增选新理事,召集理事会,联络高校合作举办研讨会,编辑出版论文集,以及支持在国家图书馆、兰州大学、新疆吐鲁番建立三个资料中心,与国外学术机构及学者联系、交流等,均是学会的日常事务。我明白,这些事务虽然繁杂,有时人事之间也难免会产生分歧、矛盾,但这些都是学术接力棒传递中不可避免的环节,需要在前辈的指导下,出于公心从大局出发,去承担和化解,就可以取得较好的效果。例如,1988年在北京图书馆设立敦煌学资料中心,要在国家事业单位新设置下属部门,并非易事,但是在季羡林会长、任继愈馆长亲自筹划、指导下,我和同时担任学会副秘书长的徐自强先生,经过与北京图书馆善本部的协调、策划,终于顺利建成了世界各大图书馆中第一个敦煌学的信息中心。三十余年来,该中心的历任馆员积极配合中国国家图书馆善本部的相关业务,为敦煌资料(也包括吐鲁番地区乃至整个丝绸之路的历史文化资料)的搜集、整理、编撰、出版工作以及为学术界的服务,卓有成效,口碑甚佳。例如,仅就出版物而言,该资料中心同仁所编撰的两个系列丛书中的相关目录索引类图书即有《北京图书馆藏敦煌遗书目录索引》《中国散藏敦煌文献分类目录》《敦煌吐鲁番学论著目录初编》《国家图书馆藏敦煌遗书研究论著目录索引(1900—2001)》《英藏法藏敦煌遗书研究按号索引》等多种。此外,还有资料整理编纂类的《敦煌社会经济文献真迹释录》《敦煌莫高窟题记汇编》《王重民向达所摄敦煌西域文献照片合集》《敦煌西域文献旧照片合校》《敦煌大藏经》《敦煌禅宗文献集成》《敦煌道藏》《敦煌密宗文献集成》及续编,研究著作类的《敦煌遗书研究论集》《敦煌佛典的流通与改造》《敦煌遗珍》《国家图书馆与敦煌学》以及该中心组织编辑的《敦煌与丝路文化学术讲座》一、二辑。至于这些年来资料中心参与的敦煌文献数字化工程(IDP项目),参与举办的大型学术会议、文献资料展览、学术讲座,也都取得了很好的学术推进作用与社会效应。又如吐鲁番学资料中心的筹建,因经费使用产生矛盾,也有曲折。季羡林会长即指示我专程到乌鲁木齐,听取自治区党委宣传部的意见,联同新疆社科联领导,逐步协调解决问题。还有一个例子,学会成立初期,考虑到负责语言文学分会的杭州大学古籍所姜亮夫先生年事已高,特地拨专款资助他出版专著;拨款一段时间后,姜老并无所动,宁可秘书长即让我到杭州时催问姜先生;姜老明确跟我讲,这些钱要用在年轻学者的培养上。他在病榻上还专门致函宁可先生,向学会推荐了“年龄未及五十而已带博士研究生”的郭在贻教授和“新毕业硕士张涌泉”,令我感动不已。

学会成立四十年来,已先后与一些高校及科研机构合作,在乌鲁木齐、上海、兰州、北京、南京、杭州、武汉、敦煌、西安,以及哈萨克斯坦阿拉木图、美国普林斯顿、俄罗斯圣彼得堡、日本京都、英国剑桥等地举办了多届敦煌学国际学术研讨会;先后组建了隶属学会的语言文学、丝绸之路、染织服饰、敦煌舞蹈、少数民族语言文字、体育卫生六个专业委员会;还支持建立了敦煌学国际联络委员会并编辑出版相应年刊,以协调、促进国际学术交流。这些学术活动,加上学会专家常年积极承担敦煌吐鲁番研究学术成果项目的申报、评审,认真参与硕士、博士生的指导与学位论文的评审与答辩,在年轻学者队伍的培养上发挥了积极作用。2009年以后,郝春文、荣新江两位教授先后继任会长,尤其注重敦煌吐鲁番学研究新生力军的培育,不仅学会理事会增添了一批中青年学者,而且许多年轻学子的资料获取、成果申报、论著写作与出版,都得到了学会的有力支持。

今天,高校和科研机构培养的相关专业研究人才已逾百上千,承担的国家社科重大项目层出不穷,每年公开发表的学术论著数以百计;学会会刊《敦煌吐鲁番研究》和敦煌研究院的《敦煌研究》、兰州大学的《敦煌学辑刊》、吐鲁番学研究院的《吐鲁番学研究》等已经成为国内外学界瞩目的学术期刊、集刊,成为培育年轻学人的百花园地。

我国的敦煌吐鲁番学研究,从文物流散海外而研究乏人的“伤心史”,到发愤直追、人才济济、成果丰硕的“争气篇”,到“敦煌在中国,敦煌学在世界”成为国际学界的共识。文化传承无止境,欣看后浪推前浪,继续传递敦煌学创新发展的接力棒,已经成为中国敦煌吐鲁番学会广大学者的共同心愿。

(作者系中华书局编审、中国敦煌吐鲁番学会原副会长兼秘书长)